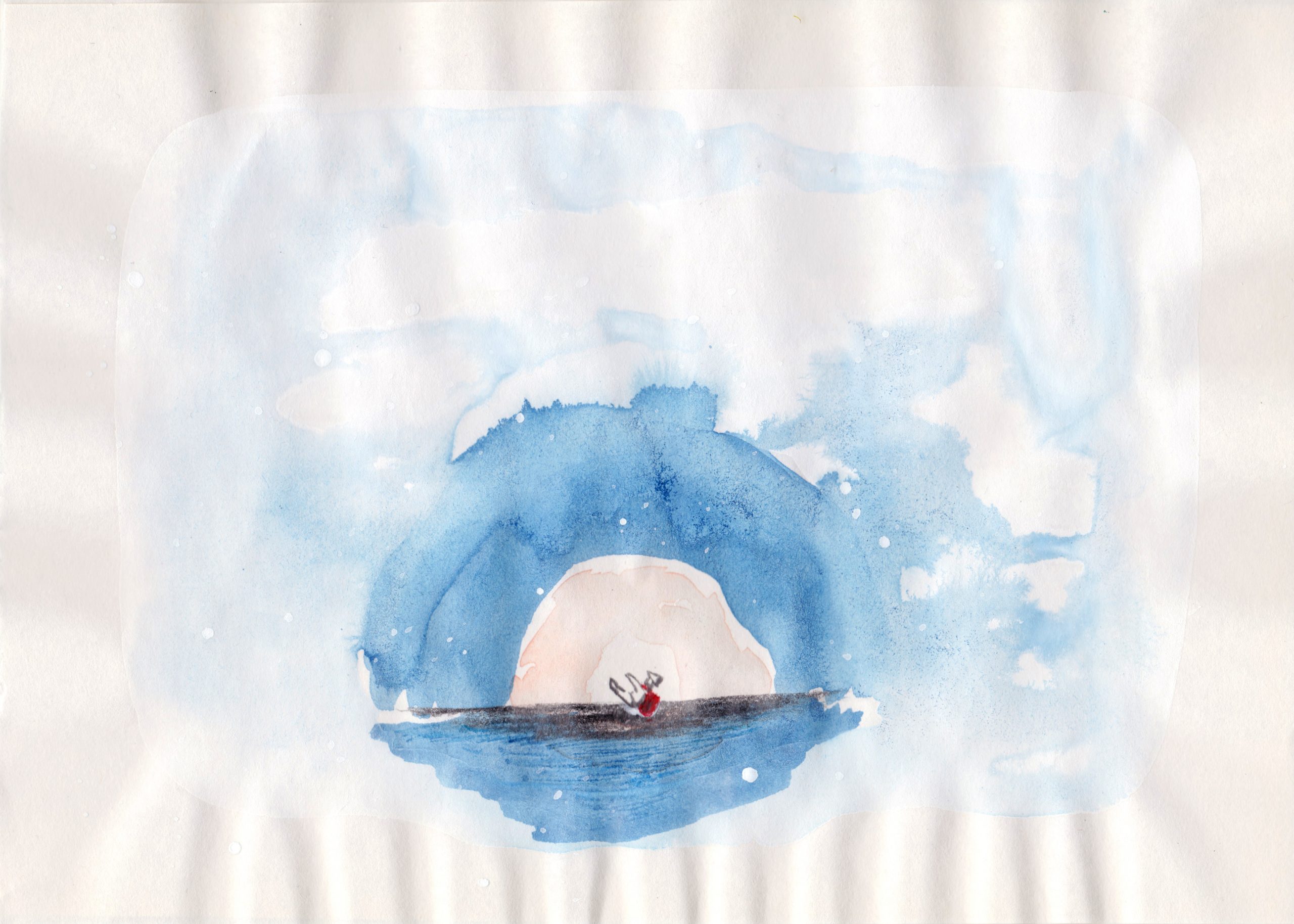

瀬尾夏美《雪の日のあの子に会いにいく》2020年

一面雪の日だった

このまちの冬はいつもそうだからどうというわけでもないが、

靴底が凍るから気が重い

このまちに来て2回目の冬

軽い足取りで走っていくクラスメイトをうらやみながら、

わたしは自分の足元から気をぬくことができない

うちのマンションの廊下は特にすべりやすくて、

わたしはいっそう慎重にならなければならない

その日もいつもと同じように、

マンションの入り口で靴底の雪を払った

エレベーターから降りてその廊下に差しかかるとき、揺れた

不意の出来事にわたしは尻もちをついて、

ランドセルの底が濡れた廊下に叩きつけられる

痛い、最悪

気を抜いていた自分を呪う

立ち上がって濡れたズボンを拭いながら家のドアを開けると、

母親がこちらを見ていた

母親は地震が嫌いだ

子どものころに大きな地震を体験したらしく、それで時おり取り乱すのだ

大丈夫? と問いかけてくる声が案外落ち着いていたのでホッとした

しばらく経つとリビングのテレビが、

本州にある両親の実家付近が大変な被害だと伝えはじめる

母方も父方も電話がつながらなかったが、

母親はまあ大丈夫だろうとやけに確信めいていた

その夜、いつもどおりに寝息を立てる両親と妹に挟まれながら、

わたしはうまく眠れないでいた

たしか3日後くらいには、どちらの実家も電話がつながって祖父母の声が聞けた

連日繰り返される被害のニュースでいまさら慌てふためいている母親が、

ダンボールいっぱいに物資を詰めている姿はどこか滑稽だった

そのひとつを持たされて母親と一緒に郵便局に向かう

わたしは、こんなもの何の役に立つんだろう、と思っていた

3年後、わたしが中学2年のときに、両親の実家のある県に引っ越した

その挨拶のために母親の実家に寄ると、祖母は、

地震で家が半壊したために下りた見舞金を、

祖父がパチンコで使い込んだのだと猛烈に愚痴った

帰りがけには父親が、被災地を見ようと言い出した

“被災地”に向かう車内で、わたしはひどくイライラしていた

見ておくべきとか教育のためだとかいうことこそ、“被災地”を利用している

そう思いながら目を瞑った

母親の声で目を覚ますと、そこには“被災地”があった

海から運ばれた泥も死体もいまはもうない

だけど、ねじ曲がった赤い鉄骨を見れば、

あの日この場所に途方もない力が加わったのだということがわかった

母親はうろたえた様子で、妹の肩を抱いてぶつぶつ言っている

父親はほらどうだと言わんばかりにこちらを見ている

ちがう、わたしに何も言わせるな

いま不用意なことばをあびせるな

こんなのわからない

圧倒的に、わかってはいけないのだ、ということがわからないのか

わたしはなるべく無表情のまま黙っていた

潮の匂いと、砂ぼこりの先の壊れた風景だけが確かだ

今度はこういう場所にいた子と同じ学校に通うんだ、とわたしは思った

通いはじめた中学校には馴染まなかったが、

転勤族の子どもなんてこんなものだと言い聞かせていた

ある日の全校集会に、チェーン店のドーナツ屋の着ぐるみが現れた

着ぐるみは高い声で、がんばろうと言いながら、ふざけた顔のままドーナツを配る

とっさに、わたしは被災していないのに、と思ったが、

目の前に差し出されたそれを受け取らないわけにはいかなかった

乾いたオールドファッションは店で買うよりずっとおいしくないのに、

クラスメイトたちがはしゃいでいるのを見て、やっぱり嫌いだと思った

先生に促され、全校生徒で、ありがとうございますと頭を下げる

もはや抗いようがないのだ

これが震災か、ということが腑に落ちていった

そんなイベントもあったし、通学路には仮設住宅も並んでいたが、

中学校ではほとんど震災の話を聞いたことがないと思う

たしか家を流されたという子はクラスにひとりだけだった

受験も終わってせいせいしながら最終進路の一覧を見たとき、

学年でたったひとり、彼女の進路が家事手伝いだったのを覚えている

あのときこどもだったわたしは、

意外にも涙もろい大人になった

文学に救われる日々を通して、割り切れなさを肯定することばを知った

個人が持つ背景を想像する癖がついて、やさしくなったと思う

震災のことはまだわからない、と言いつづける自分を信頼している

雪の日に転び眠れなかった少女は、

わたしがどこに移動しようとも、ここにいる

朗読

朗読:村岡佳奈

執筆後記

わたしも震災のことを話していいんだと思えたので、と言って、彼女はおだやかな顔で語り始めました。当時小学5年生。父親の転勤で暮らしていた遠方の地で震災に遭い、中学2年生で両親の出身地である被災地域に引っ越したと言います。明るい声で象られていく彼女自身の10代の肖像は、両親をはじめとする大人たちの理不尽に怒りまくっていました。どうしようもないのに何かせずにはいられない大人たち。そのくせ間違いばかり犯している。そんな自己満足まがいの行為に付き合わされながら、反発することもなく無邪気な子どもたちにも腹が立つ。そんな彼女の語りに驚きつつも、わたしは、成長の過程で大人の頼りなさを知ってしまい、怒りを覚えること自体は、とても自然なことだと思い出していました。しかし、被災地域の子どもたちが、こう言った怒りを持つこと、それを語ることを許されてきたかといえば、そうではなかったのではないかと思います。そのあと文学が好きになって他者の背景を想像するようになったので、いまはだいぶいいですよ、と笑う彼女の姿に、あの特別な時期の怒りの必要性を、あらためて感じました(瀬尾夏美)。