2011年6月。初めて宮城県女川町を訪れた。周囲を山に囲まれ、中央に漁港を抱くような地形のまちだ。仙台市から車で1時間半ほど東に向かったところにある。津波は、沿岸部の中心街をさらい、海が見えない山間地域まで襲った。この日、高台からまちがあった場所を眺めると、津波に足元からなぎ倒されたコンクリートのビルがごろっと転がっていた。地面のところどころが浸水し、剥き出しの基礎が見える。工事のトラックが忙しく行き交っていた。

2011年6月29日 宮城県牡鹿郡女川町 高台から眺めたまちの風景

女川町を案内してくれたのは建築家の海子揮一(かいこきいち)さんだった。海子さんは当時、仙台市の南隣の名取市在住。女川町には遠いが、震災前にこのまちに住む岡裕彦さんのカフェ・ダイヤモンドヘッド女川を設計したことがきっかけで、震災後に地域内外の人たちとともに人が集う場づくりをはじめていた。

初めて女川町を訪問するということで、プレハブの会議室にまちの人たち数名と真正面で向き合い、話を伺った。現在の女川町の復興の中核を担う人たちなのだという。みな日に焼けた、壮年の屈強そうな人たちだった。

工事車両が行き交い、土煙が舞うまちを、小学生は仮設住宅からバスで学校に通っている。津波の爪痕が至るところに残るなか、復興に向けたハード面の整備がはじまっていた。そこで夏祭りの準備を進めているときいた。「復興したから祭りをするのではない。祭りをするから、復興するんだ」。そう力強く語っていたのが、岡さんだった。

このときに会った、まちの復興のために官民をつなぐ役割をしていた町民の集まりが女川復興連絡協議会(以下、FRK)だった。震災前にまちづくりを担っていた世代は、震災後に「これから数十年後のまちをつくることになる。そのとき自分たちはいない。だから、お前たちがやれ」と次の世代にバトンを渡していた。そのバトンを引き継いだのがFRKだった。女川町の復興は早い。まちの人たちの力が強いからだ。そんな報道に触れるたびに、このときに出会った人たちの姿が思い浮かぶようになった。

それから、何度か海子さんの案内で女川町を訪れた。海子さんは岡さんをはじめ、地域内外の美術家や建築家、プロデューサーなど多様な技術をもつ人たちと「対話工房」というグループを結成し、FRKの人たちとタッグを組んで、女川町で活動を行っていった。

自らが生きる土地への想いやアイデアをもった人々と、それを具現化していく「技術」をもった人たちが手を携え合うことは、東北各地の支援の現場で起こっていたことだった。対話工房は自らの技術を駆使するだけでなく、活動を展開するなかで、その技術を「生きるための術(すべ)」として捉え直し、新たな発見をしていった。それは、さまざまなものが失われた地点から立ち上がる道のりで、人と人とがともに生きるための根幹を見出すものでもあった。

対話工房は、2011年に「女川コミュニティカフェプロジェクト」と題し、数か月をかけて人が集まる場づくりを行った。

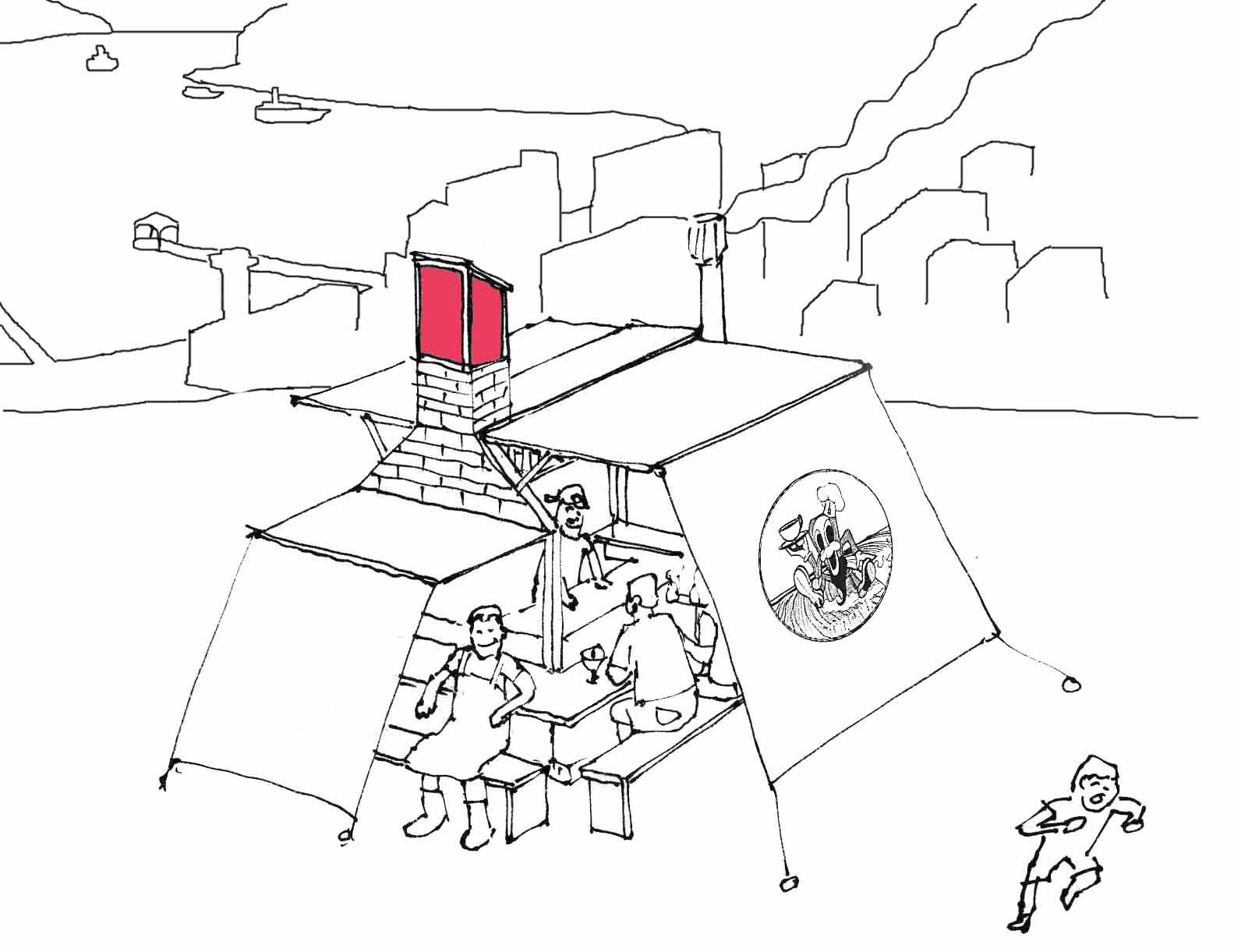

はじまりは2011年4月に、震災後初めて海子さんが岡さんに会いにいったときにさかのぼる。岡さんは津波で自宅もカフェも流されてしまったが、海子さんは、まちの人々が集い、語らうことをイメージした「屋台」のスケッチの入った企画書を岡さんに渡した。屋台にはカフェのシンボルだった赤い灯台も付いていた。ダイヤモンドヘッド女川は、まちの人たちが夜な夜な集い、まちの未来を語る場だったという。FRKのような存在を生みだす女川の人たちの気風を、こうした場が培っていたのだろう。

「愚痴も泣き言も笑いも交わせる場所がない」。岡さんは海子さんのスケッチを手に、避難所生活が続くなかでちょうどそれを求めていたと、「人が集まる場の必要性」を立ち上がったばかりのFRKで力説した。それが女川コミュニティカフェプロジェクトの発端となった。

海子さんが岡さんに渡したスケッチ

海子さんの描いた屋台のイメージは、2004年のインドネシア・スマトラ島沖地震後に立ち上がったカフェの写真に由来していた。当時の新聞記事をスクラップしていたのだという。海子さんは過去の事例から屋台という方法、そして、どんな状況でも「立ち上がる人々の逞しさや集える場の大切さ」を女川の風景に重ねてみていた(*1)。

一枚のスケッチからはじまった活動は、2012年3月にプレハブを利用した仮設のコミュニティスペース「おちゃっこクラブ」の立ち上げに結実する。結果的には屋台ではなかったが、おちゃっこクラブは空間の設えも含めて、対話工房とFRKのメンバーを中心に時間をかけてつくられた。やり方を学びながら壁を塗る。その合間に地域のことを話し合う。対話を重ねながら、作業は進められ、おちゃっこクラブは生まれた。

2011年11月27日 宮城県牡鹿郡女川町 女川コミュニティカフェプロジェクトでの議論風景

(提供:対話工房、撮影:渡邉武海)

「ここではソフトクリームを食べるのが定番なんですよ」。オープン後に訪ねたおちゃっこクラブで海子さんに、そう語りかけられた。注文をすると、岡さんがソフトクリームのマシーンを使って、手元のコーンをぐるぐると回しながら、ソフトクリームをつくり、手渡してくれた。典型的なバニラのソフトクリームだ。このとき、訪れた人たちと一緒にソフトクリームを食べながら女川の近況を伺った。

のちに海子さんは岡さんの言葉として、ソフトクリームの効能を次のように語っている。

ソフトクリームは、人と人がコミュニケーションを交わす際の呼び水になりうる。なぜなら、人はソフトクリームを食べる時、大人も子供も、地位や財産の有無も関係なく、人前でベロを突き出し、食べなければならない。無作法で、無防備なポーズを強いる、甘く柔らかいソフトクリームの元で、人は、普段自分を囲っている垣根に少し隙間を作り、それが対話のきっかけを生めるのではないか。(*2)

おちゃっこクラブでは、ソフトクリームは「対話」を誘発するメディアとして捉えられていた。それは、おちゃっこクラブをつくることで発見したものだったともいえる。

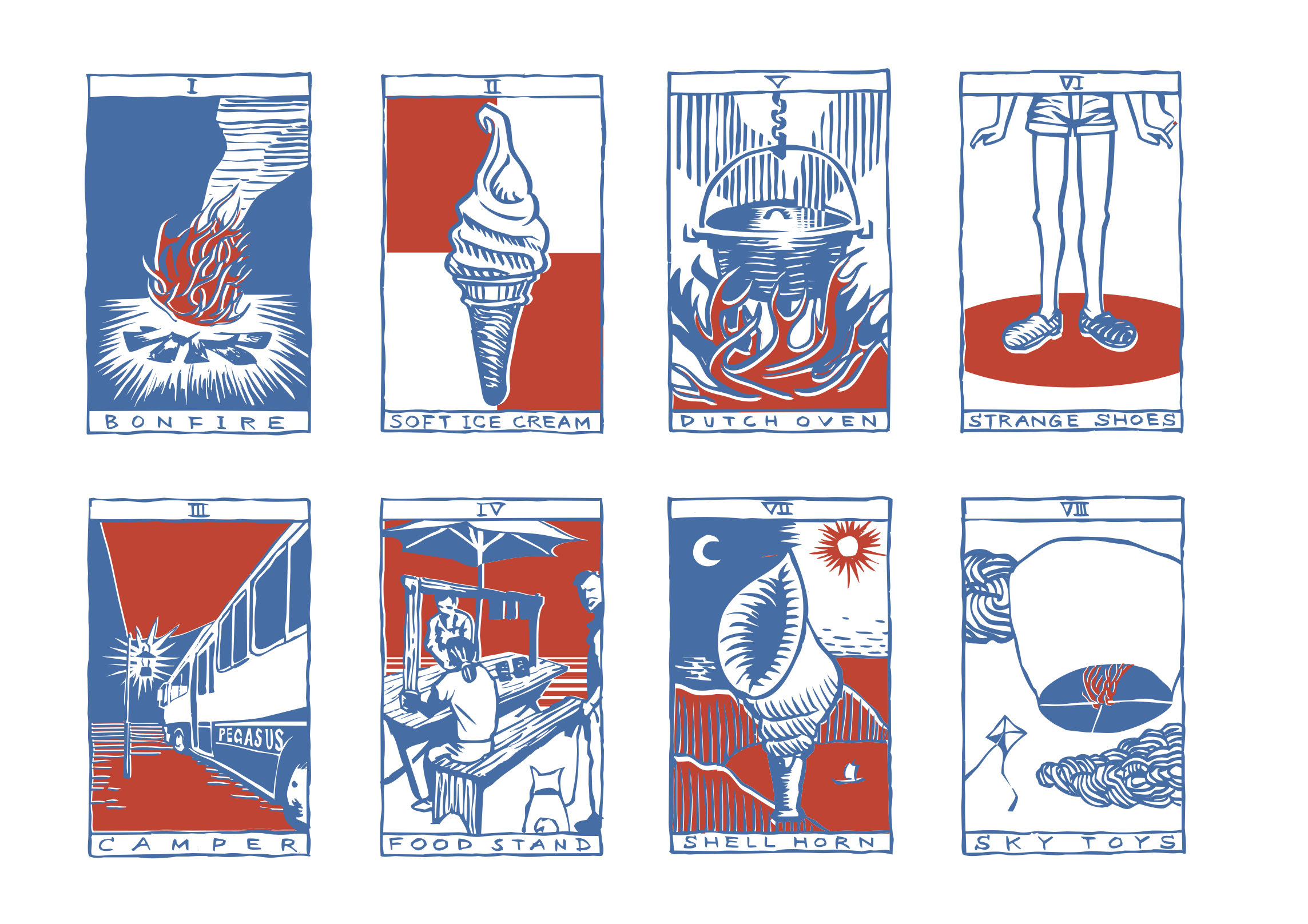

震災から数年が経つ頃、対話工房では、ソフトクリームをはじめ、女川の実践での発見を「対話ツール」として広く共有することを試みていた。国内外の展覧会などで活動を発表する機会が生まれてきたことも大きな要因だろう。女川での経験を、次の災害やほかの土地で活用することが必要なのではないか。そう考えてのことだった。その対話ツールのなかでも、対話工房の女川での活動にとって、最も象徴的なものが「焚き火」だった。

対話ツールをモチーフにした版画(作:海子揮一)

2012年8月13日。最初の訪問から1年が過ぎた頃、再び女川町を訪れた。対話工房が女川の人たちとはじめていた女川常夜灯「迎え火プロジェクト」(以下、「迎え火」)に参加するためだった。海に隣接するまちの中心部には、砂利が敷かれ、いまも一面視界を遮るものは、ほとんど何もない。津波で横転したビルは、そのまま残されていた。かつてまちのあったこの場所で、いくつもの小さな火を焚き、それを少人数で囲む場をつくるのが「迎え火」だった。お盆の風習である「迎え火」は、先祖の霊を迎えるものだ。この企画には、亡くなった人だけでなく、久しぶりの知り合いやご近所さんとの再会の機会になってほしいという想いも込められていた。

受付で焚き火のキットを受け取り、火を囲む場所を選ぶ。対話工房のメンバーの小山田徹さんがキットの使い方を教えてくれた。美術家の小山田さんは、全国各地で「共有空間」をつくることをテーマに活動し、そのひとつに「小さな火を囲む」ことがあった。「迎え火」には小山田さんの技術が生かされていた。小山田さんは「迎え火」の効能を次のように語っていた。

ろくに自己紹介もなくとも、焚き火の前では気軽に話し合い、無言でいることも気にならない。会議室の机の上ではなかなか話せない様なことや、すてきなアイデアがドンドン湧いてくる。焚き火は本当に凄い。地元の方々も、震災当日、命からがら避難した先で焚き火を熾し、方々で熾る火を見てお互いに励まされたということを繰り返し話してくれた。想像を超える壮絶な焚き火だっただろう。(*3)

砂利の上に座る。火を点ける。日が落ちると真っ暗な風景のなかで、いくつもの小さな火が点々と周囲に浮かび上がっていた。ここには、かつて家やお店が建つまちが広がっていた。小さな火を囲み、何気ない会話を交わす。そこにあるものとないものがない交ぜになりながら、風景をかたちづくっていた。その後、「迎え火」は女川町のお盆の恒例行事として続いていった。

震災以前からあったさまざまな技術は、震災後の経験のなかで機能し、その意義を改めて確認することになった。そして、時が経って、対話工房が「対話ツール」をつくりはじめたように、それらの技術を見出した人たちは、震災を体験していない人たちに受け渡すことを試みるようになる。

哲学者の鷲田清一さんは震災後のアートを論じた著書のなかで、対話工房での小山田さんの発言を次のように引いている。

「スキルとよばれるものは、隣の芝生に行って発揮されなきゃじつはだめなんじゃないか」。いいかえると、「アーティストがアーティストとしてアートの分野で何かをするのは基本的にあたりまえ」のことであって、「違う言語に翻訳されて、それが活用される」ことこそスキルというべきものであり、「違う分野に出かけて行って、アートで培った何かをそこに翻訳し、何かを作れる」ことではじめてアートとなりうるのではないか、と。(*4)

この言葉を受けて鷲田さんは「《生存の技法》としてアートに何が可能か」が「しかと語りだされているようにおもわれる」と続けている。

アートとはかたちあるものだけではない。アートの領域で培われた技術が発揮された状態や、その技術を呼び水として誰かの表現を誘発すること、アートという言葉が生み出す態度を含んだものも指すのだろう。

女川町の中心街は、震災後大きく変化した。2015年には女川駅が復旧し、駅前はにぎわい拠点として、商店街や観光、商業施設が整備されていった。それから5年が経ち、さらにまちの整備は進んでいるだろう。

2020年になって、久しぶりに海子さんと再会した。2019年の夏に開催された「迎え火」は、かつて何もない場所で火を焚いていた頃とは違い、ひっそりと続いているのだという。家々で、整備された施設の片隅で、火を焚く。それだけ復興が進んだということでもある。2020年2月にはおちゃっこクラブ&ダイヤモンドヘッド女川がオープンした。SNSで見かけたその姿は、震災以前のように赤い灯台がシンボルになっていた。

あの頃目にした「《生存の技法》としてのアート」とは、非常時のなかで見出された人と人がともに生きる術だった。それは喪失した日常を支えていたものであり、戻ってきた日常に埋め込まれていったものであった。いま改めて思い起こすことは、わたしたちの生活の根幹を見つめ直し、異なる非常時への備えとなるだろう。

2012年8月13日 宮城県牡鹿郡女川町 「迎え火」の様子(提供:対話工房、撮影:草本利枝)

*1、3:海子揮一、小山田徹「女川常夜灯「迎え火プロジェクト」」

(ネットTAM、2012年)*2:大島広子「女川の自然と火と人「うみやまさんぽ」4 冬至キャンプに参加して」『AAFネットワーク2013-14活動報告書』(AAFネットワーク実行委員会、2015年)

*4:鷲田清一『素手のふるまい』(朝日新聞出版、2016年)