岩手県釜石市の特定非営利活動法人@リアスNPOサポートセンター(以下、@リアス)は、震災直後から釜石市と大槌町の風景を写真に残してきた。「復興カメラ」というプロジェクト名で撮りためた写真の総数は10万点を超える。

デジタルカメラやスマートフォンの普及により、発災直後からSNSやさまざまなメディアを介して、多くのイメージが流通し、記録されていったことは、東日本大震災の大きな特徴だったと言える。各地で震災のさまざまな記録を行う活動が生まれ、国や自治体、大学などがそれらを集めたアーカイブをつくる動きも進んだ。

岩手県南部の沿岸地域である釜石市と大槌町は津波で甚大な被害を受けた。押し寄せた津波は、まちの中心部にある住まい、店舗と多くの人々の命を奪っていった。「復興カメラ」の写真には発災直後に押し寄せる津波、壊滅的なまちの姿、そこからの復興の様子が収められている。@リアスは商店会のメンバーが立ち上げたNPOだったが、震災後は地域内外の支援の窓口となった。2011年8月に初めて釜石市を訪れ、東京都の支援事業の受け手を探していると市の職員に伝えたとき、真っ先に紹介されたのが@リアスだった。

スタッフは誰もが被災した地域の生活者であり、同時に支援者としての役割も担っていた。未曾有の体験の渦中で「今日のこの景色は、今日しか見ることができない」とシャッターを切り続けていた。復興カメラには変貌していくまちの風景だけでなく、地域の祭りやイベントの写真も多かった。

2012年1月。写真パネルを初めて見せてもらった。黒い紙で包まれたパネルに一枚の写真が貼り付けてある。情景を説明する短い言葉と日付、位置、撮影者名が添えられている。パネルの木材は被災したまちなかで拾ってきたものなのだという。オフィスの壁に目を向ければ、沢山のスナップ写真が月ごとに並んでいた。個々の写真の横には異なる枚数の付箋が付いている。撮ってきた写真を掲示、スタッフが投票し、選ばれた写真をパネルにしていた。

@リアスのスタッフは撮影のスキルをもちあわせていたわけではなく、震災以前は別の生業をもった地元の人たちだった。仮設住宅の見回りなど震災関連事業により、スタッフの数は急増していた。「何を、どう撮影していけばいいのか」と悩みながら撮影し続けており、写真を見せ合いパネルにすることは、互いに励まし合うように記録を続けていく方法だった。

そのようにして何枚もつくられた写真パネルは、全国各地の展示で使われた。会場ではスタッフが震災後の経験を語った。パネルのみの貸し出しも行われた。パネルそのものが震災の経験を生々しく伝え、体験をした人たちが語り出すためのメディアとして使われていったのである。

被災地の当事者が自ら記録を行う。その行為を支える「この経験を、多くの人に伝えなければいけない」という動機は、震災を体験したから生まれたものだろう。それによって数多くの記録が残った。だが、その活動も時が経つことで変化していった。

2012年1月28日 岩手県釜石市 @リアスのオフィスに貼られた「復興カメラ」の写真

「写真ではまちの復興が見えづらくなってきたけれど、本当は、いまもいろんなことが大きく変わっている」。2015年末に@リアスの川原康信さんが、そうつぶやいた。まちなかのがれきや被災した建物が撤去され、道路や信号も復旧した。新たな建物も建ちはじめた。震災直後から比べれば、まちなかの風景は落ち着いてきたように見え、数か月ぶりに訪れた釜石は、目に見えた変化はほとんどなくなっていた。

「変化しない風景を、どういう心持ちで撮り続ければいいのか」。この頃になると「復興カメラ」の写真を撮り続けていたのは、川原さんと数名だけになっていた。3年、5年という節目を越えて支援が減少したのと比例し、スタッフは大幅に減った。むしろ、緊急的に雇用していたスタッフの数が平常化したともいえる。互いに撮ってきた写真を見合うことは、とっくになくなっていた。もともとルールを決めて、写真を撮り溜めていたわけではない。撮影はふと思い出したときにするようになっていた。

まちなかの風景の変化が落ち着いていった一方で、沿岸地域では大規模な土地の嵩上げが進行していた。被災した人々が暮らす場所は、応急仮設住宅から復興公営住宅へと移行。釜石市では、まちなかに集合住宅形式の復興公営住宅が、いくつも建ち上がっていた。自らが立つ地面の高さが変わり、腰を据えて生活を営みはじめる。大きな生活の変化を迎えていた。

「震災のことを忘れられないようにしないと」。この頃、そんな言葉を耳にするようになった。震災の経験を伝える切実さは「忘却」の危機感と結び付き、高まっていた。この間にも、各地で自然災害は頻発していた。震災の経験は次世代を担う地域の人たち、そして、これからどこかの場所で起こる災害を経験する人たちの助けにもなる。「防災」の観点が強く叫ばれるようになり、自らの経験を誰かに「渡す」という視点も強くなっていった。

復興カメラが撮り溜めてきたデータは膨大なものになっていた。体系立てて集めてきたものではないため、そのデータを整理しようとするだけで立ちすくんでしまう。それでも震災直後の写真を見れば薄れつつあった当時の生々しい感覚が呼び覚まされ、この何年間かの写真を見ることで地域の風景の変遷を追うことができた。写真を撮り続けることの必然性を感じながらも、それをどう続け、使うのか。川原さんたちの悩みは、堂々巡りのなかにあった。

2015年頃からNPO法人記録と表現とメディアのための組織(remo)の松本篤さんと釜石市や大槌町を訪れるようになった。remoは大阪で設立され、松本さんはAHA!(Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ)という、8ミリフィルムや写真、手紙など市井の人たちが残してきた「すでにある記録」を使った場づくりを全国各地で行っていた。

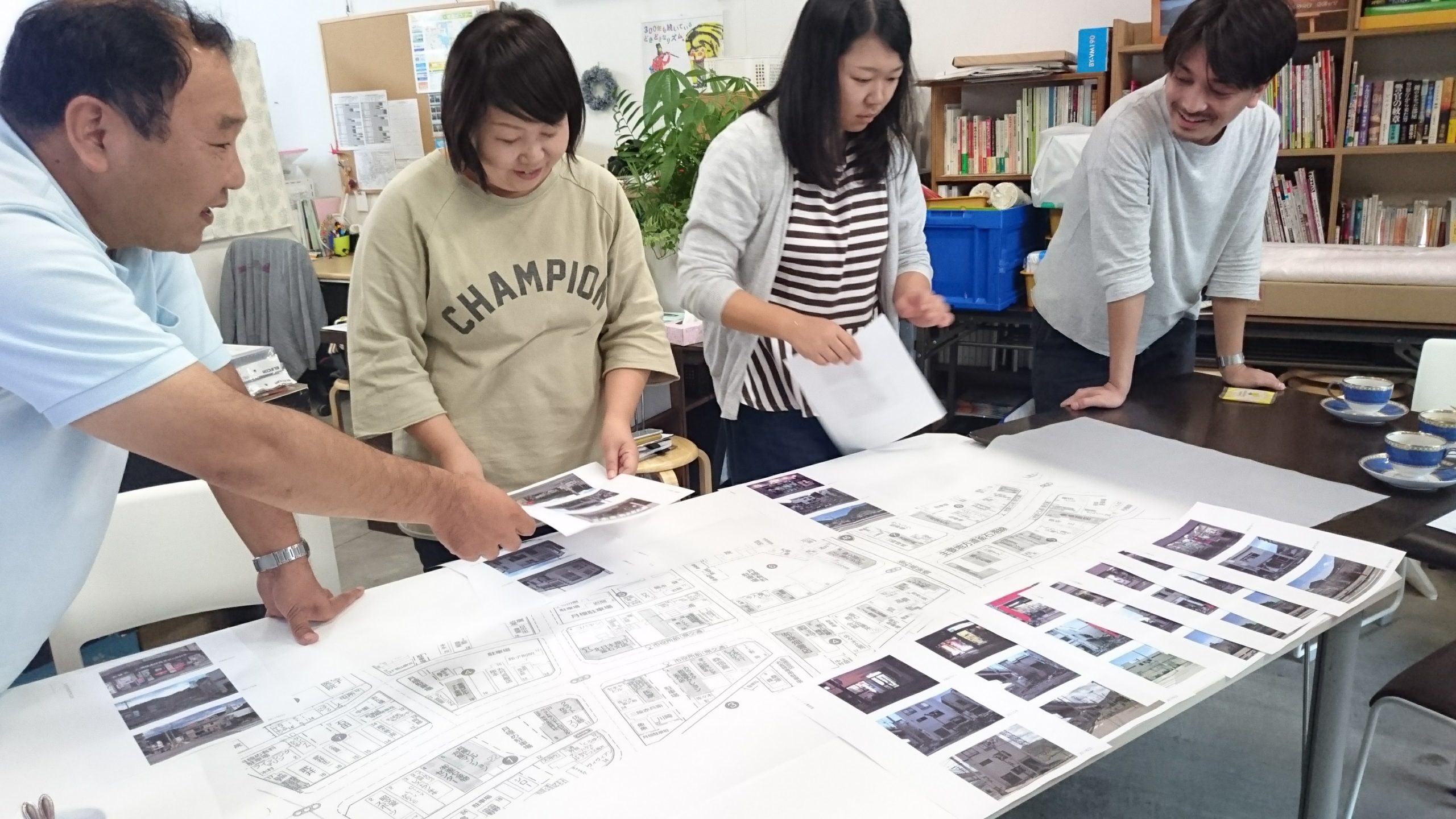

数か月おきに松本さんは釜石を訪れた。どのような記録を、どれくらい撮ってきたのか。それは、どこに保管され、どれくらい整理されているのか。記録の状態を確認し、データの使い方やこれからの撮影方法を一緒に考える。そして、震災直後から定点で撮影していた17箇所を巡ったり、津波で被災する前後の商店街の写真を地図に重ねてみたりした。

松本さんは記録に残った風景を現在の釜石の風景に重ね合わせて、丁寧に読みこんでいく。時折、川原さんに質問を投げかける。その応答を見ききしていると、目の前にある風景の微細な変化と、その風景を見続けてきた人たちの心情の移り変わりが立ち現れてくるようだった。

毎日見ている風景の変化は気付きにくい。ましてや、震災のような大きな変化を経験したまちでは、小さな変化は捉えにくくなる。記録を通して「変化しない風景」を見ること、記録し続けることで微細な変化を捉えることができるようになること。記録を通して、まちの変化を確かめていくという記録の意義を再確認することになった。

2017年8月30日 岩手県釜石市 商店街の地図に写真を重ねてみる

「正直、しんどくないですか?」。あるとき松本さんが写真を撮り続けることについて、川原さんに問いかけた。「そうですね」。川原さんはつぶやくように応答した。記録を続けるための「動機」を何にすればいいのか、しばらく議論は続いた。

転換点は「復興カメラ」のFacebookページが話題に挙がったときに訪れた。その頃、復興カメラのアカウントでは、現在の釜石市や大槌町の風景をアップしはじめていた。「いいね!」やコメントの多くは、地域外の人々によるものだった。国内外のボランティアや支援団体の人々、行政の応援職員、そして地域の出身者たち。この土地に関係をもち、気にかけている人たちが大勢いることに気が付いた。そのリアクションはシャッターを切り続ける励みになっていった。2016年から@リアスでは毎月11日にFacebookで現在のまちの風景を掲載するようになっていく。スタッフが互いに励まし合うように写真を撮っていたときのように、SNS上での関係によって記録は続けられている。

もともと、松本さんと釜石を訪れた理由は「復興カメラ」だけでなく、松本さん自身が何らかの活動を立ち上げることを期待してのことだった。だが松本さんは、それまで震災後の東北にかかわったことはほぼなかったため、震災に後からかかわる負い目や、釜石の人たちの心情を推し量ることで、自らが実践に踏み切ることに躊躇していた。「復興カメラ」の軌跡をたどることは、松本さん自身が震災後のこの地域にどのようにかかわるかを模索する時間でもあった。

初めて釜石を訪れてから2年ほど経った頃、松本さんは「記録者の記録」を残そうと、ひとつの写真館の歴史を追いかけた。プロジェクト名は「ランドスケープ|ポートレイト―まちの写真屋の写真論」。松本さんは、このプロジェクトの動機を次のように書いている。

光陽写真の店主、菊池賢一さんにはじめてお会いしたのは、2017年の8月。津波に流された家と仕事場の再建をめざし、仮設の商店街で営業を続けられていた。1時間の取材時間のあいだに、遺影の仕上げ、家族アルバムの受け渡し、工事現場の写真の出力など、人の暮らしにまつわるさまざまな局面に、写真を介して触れられていた。「(震災から7年が経とうとしている)今の自分の状況を何かに残しておきたいなあ」。ふと、呟かれた。記録に残す人々の営みを、記録に残したいと思った。(*1)

松本さんが光陽写真の菊池さんに取材した話は、リーフレットにまとめられた。折りたたまれた大判のリーフレットの一面には、菊池さんが撮影した写真館の内観写真とそこで自身を撮影したポートレートが掲載されており、反対の面には菊池さんへのインタビューが掲載されている。

写真館の歴史は、家族の歴史でもあった。インタビューには賢一さんのお母さんの満子さんも登場する。話はお祖父ちゃんがはじめた「ライト写真館」設立からスタート。お祖父ちゃんやお父さん(先代)の人柄、写真技術の趨勢など話題が展開し、東日本大震災で「二代目のお店」が流されたことも記されている。震災前日にブログにアップロードしたことで残った画像、たまたま地震で揺れる瞬間から撮りはじめたフィルムの断片も掲載された。

このプロジェクトの動機は震災の痕跡を探すことではなかったが、結果的に釜石で生きる人の日常に刻み込まれた震災の姿が現れてきた。震災について日常のなかで声高に語られることが少なくなっていた頃である。震災が語られるときは、印象的な3月11日の出来事や震災直後の話が多くなりがちだ。それゆえに松本さんが菊池さんの「つぶやき」を掬いあげるような作法が求められるときだったのだろう。そして、その語りは松本さんという「聞き手」がいることで引き出された。

また、光陽写真の菊池賢一さんは「復興カメラ」の設立メンバーであり、その名付け親だった。最初に木材を拾い集めて写真パネルをつくったのも菊池さんだ。松本さんは、まちの人たちの「記録者」の記録をする役割を担った。そのバトンリレーのような仕事は、震災後の東北に「あとから」かかわった松本さんだからこそできたものだといえる。

記録は、出来事を伝えるために必要になる。記録を続けることは変化を捉えるために意味がある。だが、その意義を理解した「当事者」のみが背負うものでもない。互いに記録し合うことや、受け取る人との励まし合うような関係があることで続いていくのだろう。当然のように記録は人が介在することで残されていく。

震災から5年が過ぎた頃、松本さんの活動に限らず、震災当初から支援活動に走り続けてきた人と、あとからかかわりはじめた人とのリレーゾーンのような時期が訪れていた。時が経つことで、震災の経験に耳を傾ける聞き手の役割もいっそう重要になる。経験の有無にかかわらず、誰もがその出来事に触れることができる。それは、これからさらに震災から時間が遠ざかっていくなかで必要なことなのだろう。

2017年12月13日 岩手県上閉伊郡大槌町 高台の「城山」からまちを眺める

*1:AHA![Archive for Human Activities]編『ランドスケープ|ポートレイト――まちの写真屋の写真論 VOL.01 光陽写真(岩手県釜石市)』(アーツカウンシル東京、2018年)